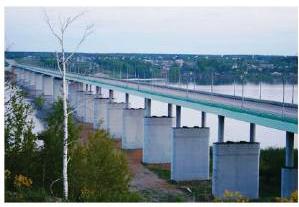

Заволжск- один из самых молодых городов Ивановской области. Он возник в 1954 году. Прошлое Заволжска очень интересно. В современную черту города вошли существовавшие ранее сёла, деревни и усадьбы левобережья Волги. Заволжск издавна связан с Кинешмой: территория современного Заволжска входила в состав Кинешемского уезда Костромской губернии, затем – в состав Кинешемского района Ивановской области. С образованием в 1958 году Заволжского района город становится его центром.

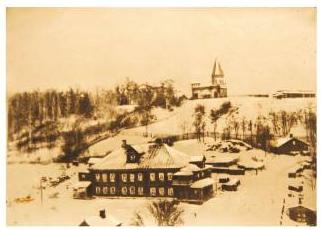

Далекое пршлое.На территории города Заволжска раньше находилось село Владычное (Владычное, оно же Богоявленское), деревни – Алекино, Чирково, Скрипцово, Жилино, Ураково, Мяснёвка, Миглино, посёлки - Рябиновский, Тихомировский, а также усадьбы Мысы и Фроловка. В документах XV века говорится, что в числе «более замечательных местностей по нахождению в них храмов было село Богоявленское на реке Волге, оно же Владычное». Сегодня это микрорайон "Фибра". В начале XVII века село было административным центром волости. Именно сюда шли крестьяне окрестных деревень, чтобы заплатить оброк князю. Богоявленский храм в селе Владычном впервые упоминается в 1628 году. Был он в это время деревянным. Каменное здание было построено в 1778 году на средства прихожан. При церкви, одна из первых в округе, появилась церковно-приходская школа. Среди известных священников и учителей школы были Крутиковы. До недавнего времени их дом можно было увидеть рядом с храмом.

После смутного времени первые цари из династии Романовых раздают эти земли мелким боярам и дворянским детям. Владельцами села в разное время были Чаплины, Годуновы, Высоцкие.

В XVIII веке в селе было 6 дворов, каменный двухэтажный помещичий дом, каменная церковь и отдельно стоящий посёлок Поповка. Отмечалось, что крестьяне, платившие своему владельцу оброк, к земле весьма радетельны и урожаи хлебов у них хороши, были у них и хорошие заливные сенокосы.

Давно известны деревни Алекино и Чирково. Жители Алекина ловили рыбу в Волге. Водились здесь осетры, сазаны, стерлядь, щука, плотва. Кроме традиционных занятий, крестьяне Алекина имели редкую специальность - изготавливали мельничные жернова. Они выискивали в ближайших, а то и дальних, лесах подходящие крупные валуны, привозили их домой и в зимнюю, большей частью, пору обтесывали эти камни в жернова.

Рядом с Алекиным располагалась деревня Чирково. Находилась она на столбовой дороге из Кинешмы в Кострому и Галич. Жители деревни промышляли рыбной ловлей, перевозом через Волгу пассажиров и содержанием ямских лошадей, кое-кто из них имел лавочки и бойко торговал. Были здесь и владельцы постоялых дворов. Ещё в 1950-е годы вдоль тракта росли огромные берёзы, которым было за 100 лет.

С развитием капитализма во второй половине XIX века растёт число текстильных фабрик. На левом берегу Волги появляется бумагопрядильная и бумаготкацкая фабрика товариществ Никольско-Богоявленской мануфактуры Д. Морокина и И. Тихомирова при усадьбе Богоявленское. На фабрике Тихомирова в 1914 году работало 400 человек. В год производилось пряжи на 300 тысяч рублей. С владельцем фабрики связано и сегодняшнее название посёлка - Тихомировский.

Иван Григорьевич Тихомиров, в молодости бедняк, стал владельцем каменных домов в Кинешме, ткацкой фабрики рядом с Владычным и 17-ти помещичьих имений. Но главным его занятием была лесопромышленность. За бесценок он скупал владения помещиков и потом втридорога продавал строевой лес.

Остатки дома Тихомирова и сегодня можно видеть недалеко от Богоявленского храма. В 1925 году на бывшей фабрике Тихомирова была создана фибровая фабрика - второе крупное предприятие Заволжска в советское время.

Чуть ниже по реке Волге фабриканты Г. Разорёнов и И. Кокорев основали текстильную фабрику с числом работающих 425 человек. В 1914 году годовое производство фабрики исчислялось в 666 тысяч рублей. Фабрика производила миткаль, бязь, полубязь, ластик, марлю. Люди называли фабрику «Приволжанка». Одно из зданий этой фабрики заволжцы видят до сих пор - это на большом каменном фундаменте здание бывшей конторы у бывшей паромной переправы. При создании Горьковского водохранилища вода в Волге поднялась, и фабричная территория находится теперь под водой.

В доме И. Кокорева долгое время находилась 2-я городская больница. Сейчас этого здания нет, а недалеко выстроено новое здание Заволжского лесхоза.

По рассказам местных жителей, И. Тихомиров и И. Кокорев не ладили друг с другом, часто ссорились. Однажды так поругались, что каждый к своему дому от Волги вверх по крутой горе сделал свою дорогу. «Вот, мол, я каков, по своей дороге еду, чтобы никакой соперник не попадался на глаза». До сих пор от бывшей паромной пристани вверх к церкви ведут две дороги.

Градообразующее предприятие города Заволжска - химический завод - старейшее в округе. Основан он был в 1871 году у сельца Мысы отставным поручиком Василием Аркадьевичем Философовым. Производил завод серную, азотную кислоты, железный, медный и цинковый купоросы.

В 1907 году этот завод купил разбогатевший крестьянин Ярославской губернии Алексей Иванович Бурнаев-Курочкин. Его сыновья Николай и Геннадий продолжили дело отца. Предприятие называлось «Химический завод торгового дома А.И. Бурнаева-Курочкина с сыновьями» при усадьбе Мысы.

Число работающих к началу XX века составляло 100 человек. В год завод производил продукции на 276 тысяч рублей. До революции это предприятие было одним из крупнейших. Его владельцы получали большие прибыли за счёт выполнения государственных заказов во время первой мировой войны.

В 1901 году у серно-кислотного завода появился сосед - предприятие «Товарищества Русского бензоло-анилинового завода». Он производил красители для текстильной промышленности. В 1914 году на предприятии работало 42 человека, годовое производство исчислялось в 191 тысячу рублей.

Бурнаевы-Курочкины заложили основу крупнейшего в советское время предприятия. В 1915 году по основным промышленным показателям завод соответствовал уровню европейских производств.

Два химических завода в 1930 году были объединены в Кинешемский (позднее Заволжский) химический завод имени М.В.Фрунзе.

В 1907-1908 годах при усадьбе Мысы было построено двухэтажное, красного кирпича, здание. Особняк имел круглую башню с шатром высотой 11 метров (сейчас 2,5 метра). В 1932 году в здании разместилось ремесленное училище. С 1986 года в нем находится Заволжский художественно-краеведческий музей.

Второй особняк Бурнаевых-Курочкиных (современный Заволжский городской Дом культуры) построен в 1915 году талантливым архитектором Виктором Александровичем Весниным. Владелец усадьбы Г.А. Бурнаев-Курочкин хотел построить лучший в округе барский дом, «чтоб стоял над самым волжским обрывом. Чтоб всем было видно, кто есть Бурнаев-Курочкин». В.Веснин пытался устрашить его оползнями, но упрямый владелец настоял на своём. Дворец был построен в кратчайшие сроки. Его называют прекрасным образцом неоклассицизма начала XX века.

После революции в этом здании размещались школа, столовая, факультет Кинешемского химического техникума. В 1943 году была сделана пристройка для сцены и зрительного зала. До настоящего времени сохранились деревянные резные двери и остатки камина на втором этаже.

На современной территории химического завода находилась усадьба Фроловка. Её владельцами были дворяне Потехины. В 1916 году Бурнаевы-Курочкины купили имение у Потехиных. Усадьба известна тем, что сюда приезжал к своей тёте известный композитор Антон Степанович Аренский. Он был воспитанником Петербургской Консерватории, учеником Н.А. Римского-Корсакова. Во Фроловке он создавал оперу «Сон на Волге». П.И.Чайковский, прослушав оперу А.С.Аренского, не удержался от похвалы: «Прекрасная опера! Иные сцены так хороши, что я был потрясён до слёз. Особенно сцена «Сна» удивительна».

Опера была закончена в 1888 году, а в 1891 году поставлена на сцене Московского Большого театра.

В начале ХХ века в Заволжске появляется и первое земское начальное народное училище. На его устройство профессором астрономии Фёдором Александровичем Бредихиным было пожертвовано 625 рублей и кинешемским купцом Иваном Григорьевичем Тихомировым - лесной материал. Обучалось в школе 64 человека.

В окрестностях будущего Заволжска существовали также Алекинская школа (с 1911 года) и Бурнаевская школа при химзаводе.